レターパックプラスを送る時、ポストに入らずに困った経験はありませんか?

手軽に送れるはずのサービスが、思いがけずサイズや投函方法の問題で利用できなくなると、焦りや不安を感じるものです。

そこでここでは、集荷依頼、コンビニでの発送、ポスト投函の選択肢など、レターパックプラスがポストに入らない場合に取るべき対策を、初心者にも分かりやすくご紹介します。

レターパックプラスがポストに入らない時の発送方法

レターパックプラスは便利な配送サービスですが、ポストのサイズや荷物の形状により、場合によってはポストに入らないことがあります。

ここでは、原因や対策についてわかりやすく説明します。

ポストに入らない理由と対処法

荷物がポストに入らない理由として、サイズが大きすぎる、形状が特殊である、または設置されているポスト自体のサイズが小さい場合などが考えられます。

これらの問題に対しては、事前に荷物の寸法を確認することや、郵便局へ相談して適切な対策を講じる方法があります。

さらに、集荷サービスやコンビニ発送など、別の発送方法を利用することでスムーズに荷物を送ることが可能となります。

レターパックプラスの基本仕様と発送判断基準

このサービスは専用の封筒に荷物を入れて送付し、全国一律の料金設定がなされているのが特徴です。

利用する際は、荷物の大きさや重量を事前に確認し、基準内であるかどうかをチェックすることが重要です。

また、追跡サービスが付いているため、発送後の荷物の状況を簡単に把握できる点も利用者にとって大きなメリットとなります。

公式規格:厚さ3cm/重量4kgまで

実践的限界値:ポスト投函可能サイズは厚さ4cm・縦34cm×横25cm

全国共通禁止物:現金10万円超/リチウム電池/液体類(化粧品除く)

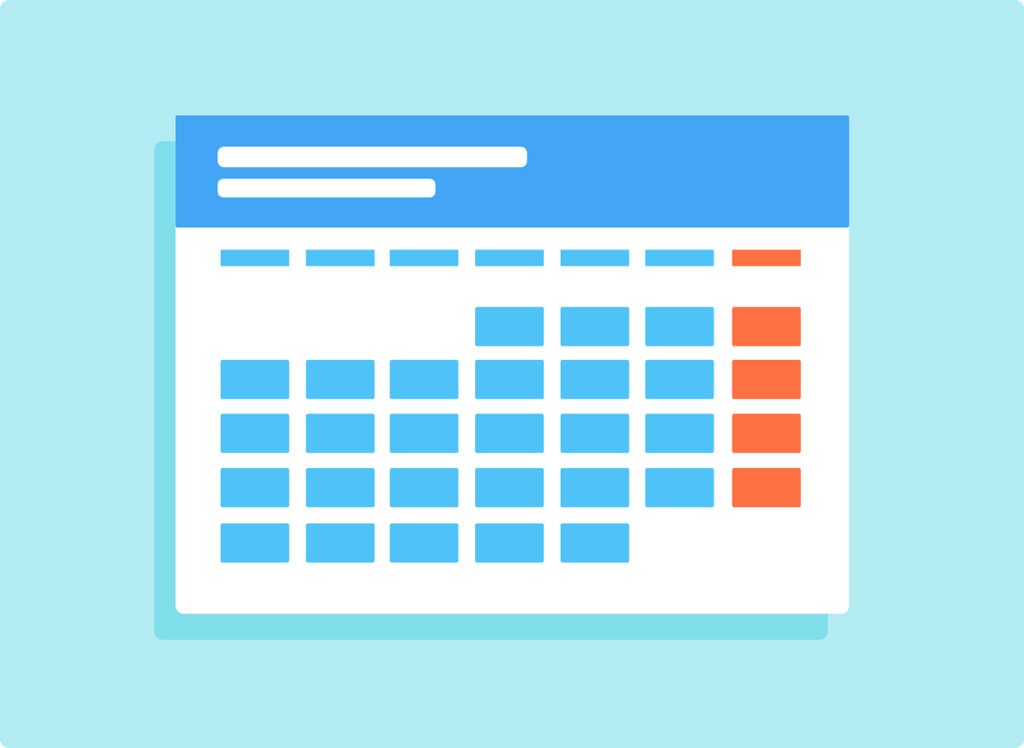

発送方法比較マトリックス

| 方法 | 費用 | 所要日数 | 適応地域 | 緊急度 |

|——-|——|———-|———-|——–|

|郵便局窓口|520円|最短翌日|全国|★★★★★|

|集荷サービス|無料|+1日|本土全域|★★★☆☆|

|コンビニ発送|520円|+1-2日|都市部中心|★★☆☆☆|

|ゆうゆう窓口|520円|即時|主要都市|★★★★☆|

レターパックプラスの集荷方法

自宅やオフィスで荷物の集荷を依頼できる方法は、忙しい方や外出が難しい方にとって非常に便利です。

ここでは、集荷依頼の手順や料金、利用可能な時間帯について詳しく解説します。

集荷依頼の手順

集荷依頼は、郵便局のウェブサイトや専用の電話窓口から手軽に申し込むことができます。

必要な情報を入力し、集荷希望日時を指定するだけで、スタッフが直接自宅やオフィスに訪問して荷物を回収してくれるため、手間がかかりません。

依頼前に利用可能エリアや荷物のサイズ制限を確認することが大切です。

集荷の料金について

集荷サービスは、地域や荷物の大きさによって追加料金が発生する場合があります。

事前に郵便局の公式サイトで料金体系をチェックすることで、予期せぬ費用の発生を防ぐことができます。

料金が明確に提示されているので、安心して利用することが可能です。

集荷の利用時間

集荷の利用可能な時間は、地域や曜日によって異なる場合がありますが、一般的には午前から夕方までの時間帯に設定されています。

急ぎの場合は、利用可能な時間を事前に確認し、早めの依頼を行うことで、スムーズに集荷を受けることができます。

混雑時には通常よりも時間がかかる可能性があるため、余裕を持ったスケジュールで依頼することをおすすめします。

全国共通ルール:

- 前日17時締切(離島は3日前)

- 1回の集荷で最大10個口まで対応

地域別注意点:

| 地域 | 特徴 |

|——|——|

|北海道|冬季積雪時の遅延多発|

|沖縄|離島間移動に船舶便活用|

|山間部|自治体共同集荷所利用|

|大都市圏|時間指定精度90%以上|

コンビニでの対応方法

自宅近くのコンビニエンスストアで、手軽に発送手続きを行う方法もあります。

多くのコンビニでレターパックプラスの取り扱いが進んでおり、急な発送にも迅速に対応できるため、大変便利な選択肢となっています。

コンビニでの発送手続き

コンビニでの発送手続きは、店内に設置された専用端末やスタッフのサポートを利用して簡単に行えます。

封筒に必要事項を記入し、料金を支払えばその場で発送が完了します。

普段から利用している店舗で手続きができるため、初めての方でも安心して利用できる仕組みとなっています。

取り扱い店舗の一覧

全国の主要なコンビニエンスストアチェーンでは、レターパックプラスの発送サービスが提供されています。

全国チェーン別実態:

| チェーン | ポスト設置率 | 対応地域偏り |

|———-|————–|—————-|

|ローソン|92%|全国均一|

|セブン|18%|首都圏・近畿集中|

|ファミマ|0%|全店未設置|

|ミニストップ|63%|東日本偏重|

各店舗の詳細な取り扱い状況は、公式サイトや店内の案内板で確認できるため、自分の近くで利用できる店舗を簡単に把握することができます。

コンビニ発送のメリット

コンビニ発送の最大のメリットは、営業時間が長く、24時間近く利用できる点です。

普段の買い物ついでに手軽に発送できるほか、郵便局が休みの日でも利用できるため、急ぎの荷物にも対応できます。

さらに、店舗数が多いため、利便性が非常に高い点が評価されています。

ポスト投函の選択肢

条件が合えば、ポストへの投函も非常に手軽な発送方法です。

しかし、荷物のサイズや形状に制限があるため、事前のチェックが必要です。

ここでは、ポスト投函が可能な条件や郵便ポストのサイズ、注意点について詳しく解説します。

ポスト投函ができる条件

ポスト投函が可能となるためには、荷物が郵便ポストに収まるサイズであることが前提です。

日本郵便「ポストマップ」で検索するとポストの最寄りのポストの位置とともに、ポストの写真も掲載されています。

ポストの写真を見ることで、投函できる形状のポストかどうかの確認ができます。

しかし、基準を超える場合は無理に投函を試みても荷物が受け付けられないため、必ず事前に寸法を測り確認する必要があります。

郵便ポストのサイズについて

郵便ポストは、一般的に定型郵便物用の標準的な大きさに設定されていますが、設置場所や地域によって若干の違いがあります。

利用者は自分の利用するポストのサイズを確認し、荷物が収まるかどうかを判断することで、投函時のトラブルを未然に防ぐことができます。

注意すべきポスト投函の制限

ポスト投函には、荷物の厚さや内容物の性質により制限が設けられている場合があります。

例えば、厚みがある場合や硬いものを送る際には、無理に投函しようとせず、他の発送方法を検討することが重要です。

また、受取側のポストの形状が特殊な場合にも注意が必要となります。

レターパックライトとの違い

レターパックプラスと似たサービスであるレターパックライトとの違いを理解しておくと、荷物の種類に応じた最適な発送方法を選択する手助けになります。

それぞれの特徴や利用シーンの違いについて詳しく見ていきましょう。

レターパックライトのサイズと料金

レターパックライトは、レターパックプラスよりもサイズや料金が抑えられているため、軽量で薄い荷物を送る際に適しています。

料金は全国一律で設定され、ポスト投函が可能な場合が多いことから、迅速かつ経済的に利用できるサービスとして人気があります。

レターパックプラスのメリット

レターパックプラスは、より大きな荷物や重量のある荷物にも対応できる点が大きなメリットです。

ポストに入らない場合でも、集荷やコンビニ発送といった柔軟な対応が可能なため、ビジネス用途や贈り物など、様々なシーンで安心して利用できるサービスとなっています。

利用シーンの違い

レターパックライトは、薄くて軽い書類や小物を送る場合に最適であり、ポスト投函が前提となるシーンで多く利用されます。

一方、レターパックプラスは、厚みや重量に制限がある荷物でも対応可能なため、用途に応じた選択が求められます。

自分の荷物の特徴に合わせたサービスを選ぶことで、トラブルを回避し、安心して発送できるでしょう。

送料や料金に関する情報

発送方法を選ぶ際には、送料や料金の情報が重要なポイントとなります。

正しい知識を持って計画的に利用することで、無駄な出費を防ぎ、安心してサービスを利用できるようになります。

ここでは、郵便料金の比較や計算方法、割引サービスについて詳しく解説します。

郵便料金の比較

郵便料金は、発送方法や荷物の大きさ、重量によって異なります。

レターパックプラスは全国一律の料金で提供されていますが、他の配送方法との比較を行うことで、自分にとって最も経済的な選択が可能になります。

料金表や公式サイトの情報をもとに、しっかりと比較検討することが大切です。

発送料金の計算方法

発送料金は、荷物のサイズや重量、発送先の地域により計算されます。

郵便局の計算ツールやガイドラインに従って算出されるため、発送前にシミュレーションを行うと安心です。

具体的な計算例が用意されている場合もあり、初心者でもわかりやすく利用することができます。

割引サービスについて

郵便局では、会員登録や複数枚同時発送など、各種割引サービスやキャンペーンが実施されることがあります。

これらのサービスを活用することで、通常の料金よりもお得に発送ができる場合が多いため、定期的に最新の情報をチェックすることをおすすめします。

届け先と宛名の記入方法

正確な届け先と宛名の記入は、荷物が確実に届くための基本です。

ここでは、正しい宛名の書き方、宛名シールの利用方法、そして重要書類送付時の注意点について、初心者にも分かりやすく解説します。

正しい宛名の書き方

宛名を書く際は、受取人の氏名や住所を正確に記入することが求められます。

手書きの場合は、読みやすい文字で丁寧に書くことが大切で、漢字の誤字や省略を避けるために、公式な住所表記に従うと安心です。

見本を参考にしながら記入することで、確実に正しい情報を伝えることができます。

宛名シールの使用方法

宛名シールを利用すれば、手書きの手間を省くとともに、誤字のリスクを減らすことができます。

シールは既に印刷された正確な情報が反映されるため、見た目も整い、信頼性が高い発送方法と言えます。

貼り付ける位置やサイズに注意しながら利用することで、よりスムーズに発送手続きが進みます。

重要書類の送付に関する注意

重要書類を送付する際には、宛先の記入だけでなく、書類自体の保護も非常に重要です。

水濡れや破損を防ぐために、十分な梱包や封筒の密閉状態を確認し、発送前に再度チェックすることが必要です。

さらに、追跡番号が付いたサービスを利用することで、万一の際にも安心して対応することができます。

追跡番号の確認方法

荷物の現在の状況を把握するためには、追跡番号を利用したサービスが欠かせません。

これにより、発送後の荷物の動きをリアルタイムで確認でき、安心して荷物の行方を追うことができます。

以下にその具体的な方法を詳しく説明します。

追跡サービスの利用法

追跡サービスは、荷物に付与された追跡番号を郵便局の公式サイトや専用アプリに入力するだけで利用できます。

シンプルな操作で、発送から配達までの各段階を確認できるため、初心者でも簡単に利用できるのが特徴です。

利用者はこれにより、安心して荷物の動向を把握することができます。

配達状況の確認

追跡システムを利用することで、荷物が現在どの段階にあるのか、具体的な配送状況を確認することができます。

発送、輸送、配達完了といった各ステージが明示されるため、受取人も発送者も安心して利用できる仕組みとなっています。

状況に応じた情報を得ることで、必要な対応を迅速に行うことが可能です。

再配達の依頼方法

もしも指定日時に荷物が届かなかった場合でも、追跡サービスを活用して再配達の依頼が可能です。

郵便局の公式サイトや電話で簡単な手続きにより再配達を依頼できるため、万が一の際にも迅速に対応することができます。

依頼の際は、追跡番号や必要な情報を手元に用意しておくとスムーズに手続きが進みます。

日数に関する注意点

発送から配達までにかかる日数は、季節や地域、また混雑状況によって変動します。

ここでは、通常の日数、混雑時の影響、そして地域別の特徴について詳しく解説し、利用者が計画的に発送できるようサポートします。

発送から配達までの日数

通常、レターパックプラスは発送後数日以内に配達されることが多いですが、荷物の大きさや発送先の地域によっては若干の差が出ることがあります。

事前に目安となる日数を確認し、余裕を持って発送することがトラブルを防ぐポイントです。

混雑時の影響

年末年始や連休、特定のキャンペーン期間中など、郵便局が混雑する時期には、通常よりも配達に時間がかかる場合があります。

急ぎの荷物の場合は、早めの発送や他の迅速な配送手段の検討が求められます。

利用者は混雑状況を考慮してスケジュールを立てることが大切です。

地域別の配達日数

大都市では交通の便が良いため比較的早く届く一方、離島や山間部では通常よりも日数がかかる傾向にあります。

発送先の地域特性を理解し、余裕を持った計画で発送手続きを行うことが、安心した配送を実現する鍵となります。

まとめ

レターパックプラスがポストに入らない場合の発送方法について、原因や対処法、集荷依頼やコンビニ発送、ポスト投函の条件など、さまざまな角度から解説してきました。

厚さ3cm超なら迷わず窓口に持ち込むのが無難です。

スマホやwebで利用できるポストマップを利用して、

投函できそうなポストを探して投函すると良いでしょう。

コンビニでもポスト設置の場所がありますので、コンビニも選択肢の一つです。

いつでも投函できるのがメリットですが、集荷時刻はポスト同様に決まっています。

投函のタイミングによっては到着に+1日を要する可能性があるので注意しましょう。

ご自身の状況に合わせた最適な発送方法を選んでくださいね。

この記事が、皆さんが安心して荷物を送るための一助となれば幸いです。